El cardenal Cisneros, entonces arzobispo de Toledo, formaba parte de la Corte de los Reyes Católicos a modo de consultor espiritual que terminó metiéndose en todo y siendo además asesor político y ejecutor de medidas que él dictaminaba con aires de prócer de la realeza. Empero, algunas de sus disposiciones contribuyeron a mantener la gobernanza y evadir los desatinos de reyes, príncipes, doncellas, pajes y correveidiles, de los que había tantos en la enloquecida casa real.

Juana de Castilla, ya viuda y huérfana, sin ganas de gobernar, con un padre rey en andanzas lejanas, recibió la sugerencia de Cisneros de que debía formar una junta de regentes, en lo que llegaba Fernando de Italia a poner orden en aquel tinglado de locuras.

La muerte de Felipe había terminado de desajustar a Juana. Si antes la creían loca, ahora lo estaba de verdad. Dejar descansar a Felipe de todas sus majaderías, embrollos y soberbias, hubiese sido la norma, pero Juana -loca de amor y loca de atar- decidió organizar un cortejo mortuorio que dejó ver a las claras lo que la reina sabía y lo que Fernando aseguraba. La esquizofrenia no era un mito. Lo primero que hizo fue organizar el funeral con el cuerpo del rey Felipe sentado en su trono. Cuando terminaron esas exequias, Juana ordenó embalsamarlo, que no era costumbre de esa época, y sacarle el corazón, colocarlo en un recipiente de cristal y enviarlo a Flandes. Todo a pesar de que un simpatiquísimo monje cartujo, no se sabe si para beneficiarse en algo de Juana o, simplemente, por estar tan loco como todos los demás, le dijo a la reina de Castilla que Felipe podía resucitar, porque él ya había conocido otro caso.

Juana entonces decidió hacer un velatorio desequilibrante, unas pompas fúnebres sin término. El Hermoso murió en septiembre. Juana lo hizo colocar, en capilla ardiente con misas de cuerpo presente a cada hora, en La Cartuja donde estaban enterrados algunos de sus parientes. Allí iba a verle varias veces al día. En noviembre, dos meses después, ordenó abrir el ataúd para comprobar si Felipe estaba aún allí. Cuando vio que sí lo estaba, decidió movilizar el féretro y en diciembre inició el camino hacia Granada para cumplir el deseo de su amado de ser sepultado en la Alhambra. Los frailes cartujos se opusieron. Los sanitarios advirtieron que el cadáver podía ser vehículo de propagación de enfermedades. Nada convenció a Juana, quien siguió al frente del cortejo, no sin antes pedir a prelados, sirvientes de la Corte y embajadores de distintas naciones, obligados a estar presentes en esta ventolera funeraria, a ver y tocar el cuerpo del fenecido para comprobar si seguía siendo el mismo.

Embarazada de ocho meses, Juana emprendió su camino con un largo séquito de asombrados viandantes oficiales y un pueblo que salía a las veredas o se colocaba tras los montes para ver aquel espectáculo luctuoso sin precedentes en los anales de la locura Real, pues la cordura que alguna vez exhibió la reina hacía rato que había hecho mutis.

El desfile funerario se realizaba sólo en las noches, pues Juana afirmaba que una mujer viuda y honesta no debía exhibirse a la luz del día por los caminos, y así en medio del frío invernal Juana siguió su ruta por la España que le era ajena, alejada del poder que detestaba y que, sin embargo, le perseguía pues no tenía sustituto. En enero hizo un alto para parir. Nació Catalina que llegaría a ser reina de Portugal, mientras el cardenal Cisneros tomaba las riendas de la Corte y gobernaba con su consejo de nobles para evitar un vacío de poder.

Aquel recorrido macabro siguió su curso en cuanto Juana, resistente, fuerte y decidida, se sintió en condiciones de manejar su duelo. Momentos hubo en que ordenaba encender cientos de antorchas para iluminar el ataúd, provocando humaredas infinitas. Se internaba en las ciudades y en los campos, tomaba caminos reales y llegaba a pueblitos deshabitados, siempre con su muerto a cuestas, mientras los acompañantes, nobles y plebeyos, improvisaban casas de campaña para descansar de aquel ajetreo lúgubre. Juana continuaba impertérrita el recorrido macabro, sin ningún criterio de camino, sólo por dónde le indicara su corazón y su mente atribulada.

Durante el desplazamiento con los restos de su marido, Juana desarrolló una extraña obsesión con las mujeres. No aceptaba presencia femenina en el cortejo y cuando depositaba el ataúd en conventos que descubría en su andanza decrépita, antes preguntaba si eran de monjes o de monjas. Si eran esto último nunca aceptó dejar allí a Felipe. Prefería colocar a su amado, como un Cristo yaciente, en medio de una sabana, a campo abierto, y abrir el ataúd para contemplarlo. Lugares hubo donde llegó a permanecer hasta cuatro meses con su comitiva andante, mientras las gentes de los pueblos clamaba a Dios para que Juana se alejara de sus estancias. Diecinueve años duró aquel desfile funerario sin fin.

Entretanto, Fernando el católico casó de nuevo con su amante francesa. Con ella tomó camino para encontrarse con Juana y su interminable velatorio móvil. Cuando se encontraron, ella se lanzó a los pies de su padre, pero Fernando mostraría cierto desdén y absoluta lejanía de ella. Venía con planes de sustituirla. Burgos, Palencia, Andalucía, Málaga, Valladolid, Medina del Campo, Tordesillas. Todo un mundo de caminos, mientras Juana palidecía, dejó de asearse, dormía en el suelo, estaba cada vez más afectada de la cabeza y había perdido todo el sentido de la sobriedad y el estilo. Nadie osaba recriminarla ni poner su mano sobre ella. Era la reina. Hasta el poderoso cardenal Cisneros -que nunca la acompañó ni la visitó- temía a sus iras frecuentes. Su padre, Fernando, decidió entonces tomar las riendas absolutas. Ordenó atarla para que se alimentara, asumió como rey de facto y maltratando a su hija, para heredar su reino, la encerró en Tordesillas, con el mismo alegato de su madre y de su difunto esposo: la locura. Fernando moriría poco tiempo después por acostumbrarse a beber pócimas para la virilidad. Y Juana, luego de diecinueve años de velar a su muerto, fue liberada de su cautiverio por las tropas imperiales. De todos modos, se quedaría a vivir en Tordesillas para siempre. Pasaron veintiún años antes de que se uniera a Felipe en el más allá y diecinueve años más para que los restos del Hermoso descansaran, primero en El Escorial y luego en Granada.

Juana murió cuando ya había cumplido setenta años de edad. Cuerda y loca a la vez, mantuvo la salud para llegar a una edad que no se alcanzaba entonces. Contrario a Felipe, su entierro fue simple, tres días después de su muerte, con la presencia de unos pocos nobles de segunda y un grupo de gente del pueblo, y con la ausencia de todos sus parientes. Desdichada, con una extraña lucidez siempre viva, Juana dejó una descendencia que llegó a gobernar en casi toda Europa. Loca de amor, no quiso nunca ser reina pero dejó una descendencia que dominó el mundo europeo por siglos desde Cortes locas de poder, pero sin su astucia y sin esa locura tan suya con la que hizo, a fin de cuentas, lo que le dio la gana.

(“Retablo de la pasión y muerte de Juana la loca” de Manuel Rueda, en la versión que Guillermo Cordero acaba de presentar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, cumple a cabalidad su cometido. Única obra teatral dominicana que ha obtenido el Premio Tirso de Molina (1995), tardó 28 años en ser montada. El reparto, incluyendo el emsamble, el coro de Castilla, los caballeros guardiamarinos, al igual que la escenografía y el movimiento escénico, estuvieron a la altura de lo que pudo haber soñado Rueda y al estilo de lo que pudo haber dirigido Ramón Pareja, quien mejor entendió los propósitos de la obra y de su autor. Elogio la excelencia de los roles asumidos por Carlota Carretero y Elvira Taveras, el fraile impecable de Richardson, los formidables obispos Lendor y Díaz, y un cardenal Cisneros memorable de Pepe Sierra. Ernesto Báez (Rey Fernando) y Mary Gaby Aguilera (Juana Joven) estuvieron correctos. Es lo más espectacular que hemos visto en la escena dominicana, desde el Marat-Sade, La Cocina, y Sueño de una noche de verano, de Pareja).

-

![Luis Cantalapiedra, Edimat, 2008, 190 págs. Amor enfermizo. Acabemos con el mito. Locura de amor, pero también esquizofrenia titulada. Su reino: locura y conspiración, a la vez.]() JUANA LA LOCA REINA DE ESPAÑA

JUANA LA LOCA REINA DE ESPAÑALuis Cantalapiedra, Edimat, 2008, 190 págs. Amor enfermizo. Acabemos con el mito. Locura de amor, pero también esquizofrenia titulada. Su reino: locura y conspiración, a la vez.

-

![Fernando Díaz Villanueva, Perymat, 2005, 187 págs. Llamada a no ser nadie en la historia de Castilla, llegó a ser todo en la gran Historia de España. Creadora de una estirpe de reyes europeos.]() ISABEL LA CATÓLICA

ISABEL LA CATÓLICAFernando Díaz Villanueva, Perymat, 2005, 187 págs. Llamada a no ser nadie en la historia de Castilla, llegó a ser todo en la gran Historia de España. Creadora de una estirpe de reyes europeos.

-

![Hilary Mantel, Círculo de Lectores, 2013, 473 págs. El episodio más desconcertante en la historia de Inglaterra. La caída de Ana Bolena, narrada por uno de sus protagonistas, Thomas Cromwell.]() UNA REINA EN EL ESTRADO

UNA REINA EN EL ESTRADOHilary Mantel, Círculo de Lectores, 2013, 473 págs. El episodio más desconcertante en la historia de Inglaterra. La caída de Ana Bolena, narrada por uno de sus protagonistas, Thomas Cromwell.

-

![Arturo Pérez-Reverte, Alfaguara, 2019, 246 págs. “Ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y mucha desesperanza” (APR).]() UNA HISTORIA DE ESPAÑA

UNA HISTORIA DE ESPAÑAArturo Pérez-Reverte, Alfaguara, 2019, 246 págs. “Ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y mucha desesperanza” (APR).

-

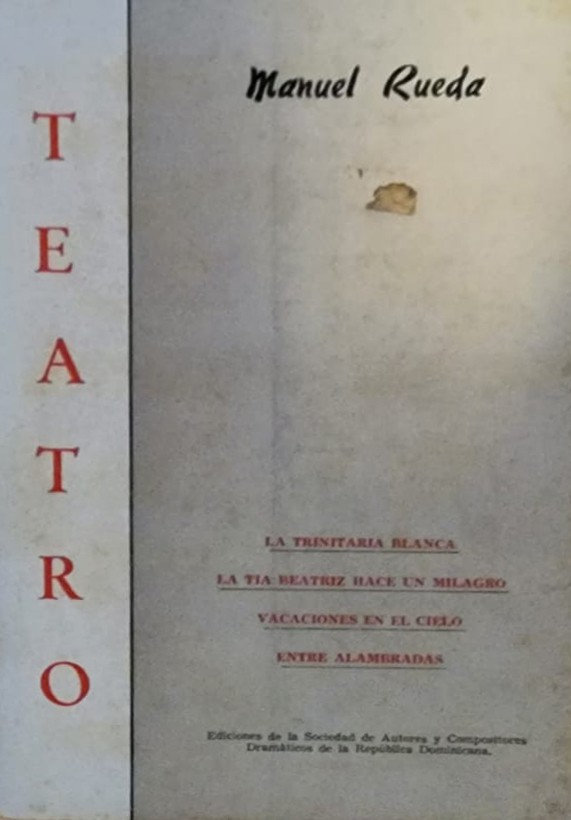

![Manuel Rueda, Sociedad de Autores, 1968, 304 págs. Reunión de cuatro de las obras teatrales escritas por el laureado poeta y dramaturgo. Con prólogo de Juan González Chamorro. A 55 años de su primera edición.]() TEATRO

TEATROManuel Rueda, Sociedad de Autores, 1968, 304 págs. Reunión de cuatro de las obras teatrales escritas por el laureado poeta y dramaturgo. Con prólogo de Juan González Chamorro. A 55 años de su primera edición.